Задания для финальных этапов школьных олимпиад по химии – зачастую вещь зубодробительная, вполне могут концептуально опираться на продвинутую программу уровня N-го курса универа. Получается некий такой замкнутый кружок составителей и любителей решать сугубо теоретическую химию, иногда с позиции «ну вот забавный механизм в классной статье, давайте из этого задачку сделаем». К реальной науке имеет слабое отношение, это именно как увлечение.

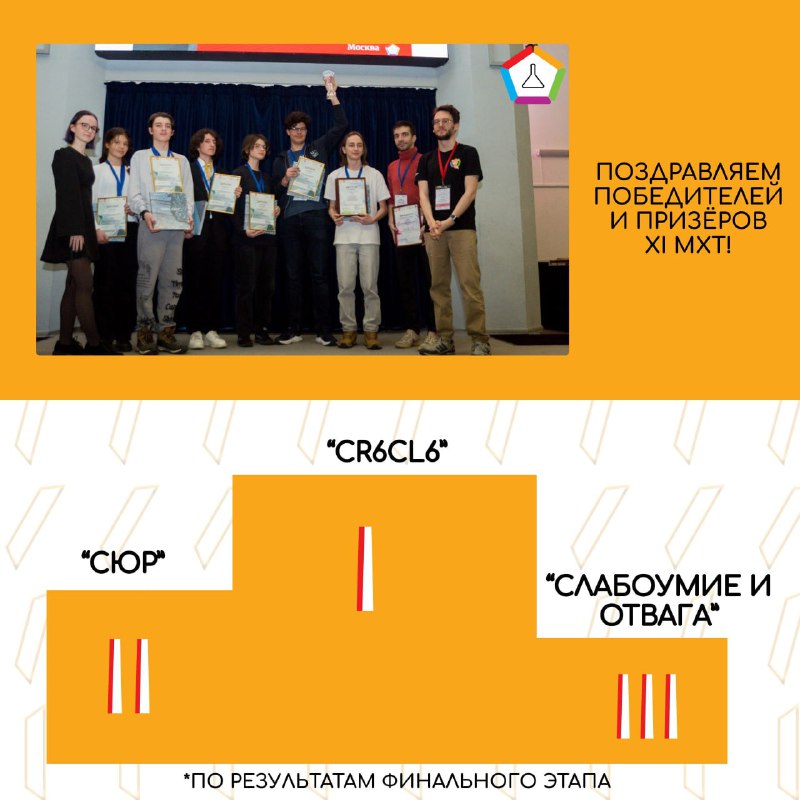

На прошлой неделе довелось принять участие в Межрегиональном химическом турнире в роли жюри. И нет, это вообще не заунывное олимпиада для возможного выбивания баллов для поступления. Соревнование командное, школьникам предлагают решить набор из десятка заранее известных задачек. Не в смысле считать с калькулятором, а что-то творческое и прикладное (сами посмотрите). То есть в распоряжении ребят любые справочные материалы, если уметь искать конечно. При этом в одном этапе команда выступает в роли докладчика задачи; оппонента; рецензента к докладам других команд. В добавок нужно грамотно оценивать свои шансы и играть стратегически, используя возможность скипать вызов на задачу, где "плаваешь".

Чувствуете? Все, как и во взрослой науке: вот вам задача, думайте, как решить, а потом другие дядьки выскажут свое мнение и похвалят (или сожрут). К задачке надо реально сформулировать цель и понять, что за объект, плюс почитать про всякие реальные методы исследования. Ну и куда без презентации=) Что очень порадовало – школьники (ладно, лучшие из них) вполне могут существовать в академической среде с ее дискуссиями, таймингами, отзывами, вопросами, при этом выходит вообще не хуже студенческих курсовых. А защит последних я насмотрелся много десятков, есть с чем сравнить.

Радостно за юное поколение, аж в школе захотелось поработать с интересующимися. Ну а если вы знаете таких – черканите им про турнир на следующий год.

>>Click here to continue<<